白井 伊津子(しらい いつこ)

概要

- 古典文学

古典文学の中でも、とくに古代和歌について、修辞表現と中国文学受容の観点から研究しています。得られた知見や考証のための帰納的手法を古典教育分野に還元していきたいと思います。

研究キーワード

- 古代和歌における修辞

- 中国文学の受容

- 萬葉集

- 古今和歌集

- 性霊集

メッセージ

いにしえ人が培った知や豊かな情感を未来に伝えるべく、古典文学作品に息づくことばの意味と表現の方法を丹念に掘り起こしていきましょう。

研究事例

事例①古代和歌における枕詞、序詞の研究

枕詞と序詞の研究は別個に行われ、なおかつ形態的な分類や連接の仕方による分類といった域を大きく出ないものであったが、そうした旧来の枠をはずし、枕詞や序詞が一定の形式をもつことを手掛かりに、その形式のもつ意味の面を考察した。また、修辞研究において欠落していた、通時的な観点からの研究を導入し、古代から平安朝和歌に至るまでの継承と展開という通時的な展開の相を明らかにした。

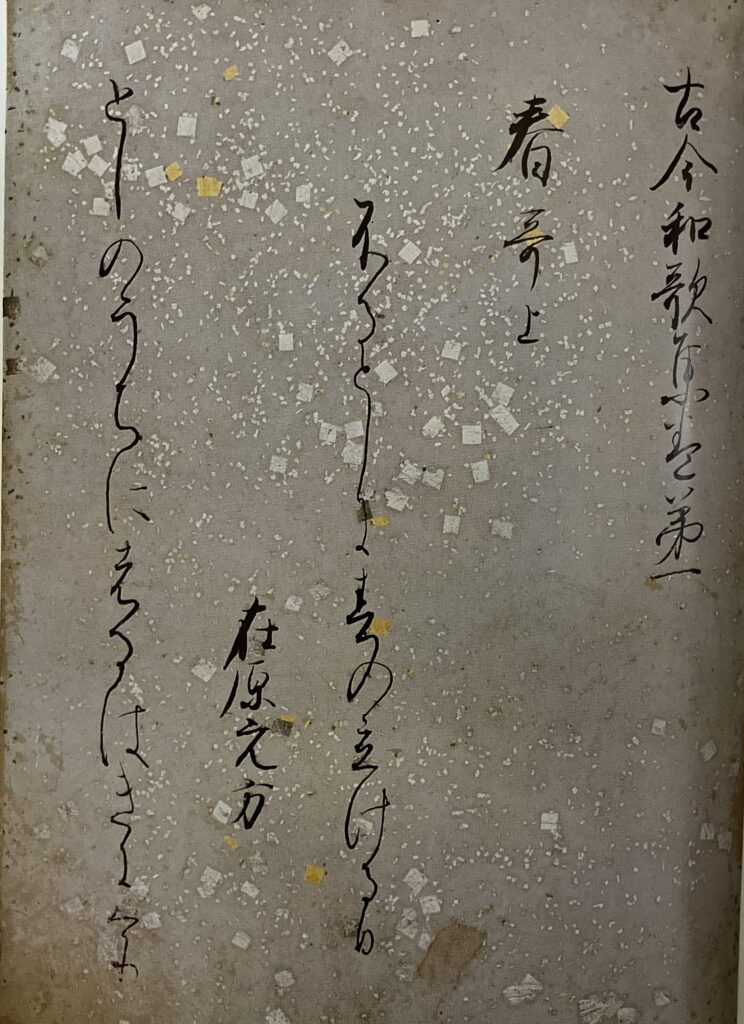

事例②古代和歌における懸詞の研究

平安朝の和歌の主要な修辞である懸詞について、『萬葉集』から『古今和歌集』の展開を踏まえつつ考察し、『古今和歌集』における景物の事象と人事との譬喩の関係を懸詞が保証するあり方を確認した。景物の事象の中に眺められ、ことばとして引き出された人事を、ことばの音形式によって確認し、再構成することを可能にした『古今和歌集』の歌には、ことばが事象に輪郭を与えていくことへのたしかな気づきがあり、そのことを成り立たせる上で、仮名表記が有効であったと捉えた。

事例③中国文学の受容研究

『萬葉集』巻十六は、全二十巻の中でもきわめて特異な巻である。その巻十六に録される境部王の一首も、歌の詠まれた背景が明瞭ではない。そこで、近年の古代史研究を足がかりに作者の置かれた状況をさらに探るとともに、「詠数種物歌」という題の持つ性格を、中国文学の「詠物詩」との関連から考察を試み、詠物詩的なありようにはとどまらない、境部王の詠作の趣向について明らかにした。

その他